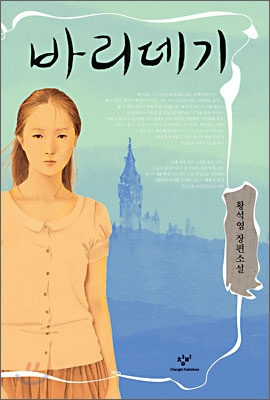

커뮤니티 추천도서

바리데기 등록일 : 2007-08-09 00:38

야야, 정신차리라.

현이는 얼어붙은 듯이 쪼그려 있던 모양 그대로 꼼짝도 하지 않았다. 움집 안에 들어가 이불 속에 넣고 셋이서 그애의 발과 손과 다리를 비벼주었다. 한참 만에 잠에서 부스스 깨어나듯 눈을 뜬 현이가 우리를 쳐다보았다. 할머니가 말을 시켰다.

거 추운데 왜 나가 있댄?

오줌 마레와서......

오줌 누군 들오지 거기 있다 얼어 죽을 뻔했구나.

현이는 스르르 눈을 감더니 다시 잠이 들었는지 꼼짝도 하지 않았다. 아버지가 현이의 손과 뺨을 비비다가 다급하게 말했다.

오마니, 이거 체온이 돌아오지 않소. 물이라두 데워 멕이기요.

할머니는 문간 아궁이에 나가서 냄비에 눈을 담아 끓였다.

더운물을 양은그릇에 담아 코끝에 내밀었지만 그애는 몇모금 혀를 적시는 시늉만 하고는 다시 늘어졌다. 우리는 윗목의 짐을 풀어 언제나 축축한 채로 뻣뻣하게 얼어 있는 옷가지들을 꺼내어 가슴에 품고 비비거나 깔고 앉아 체온을 담은 뒤에 현이의 몸에 덮어주고 이불로 감쌌다. 그동안에 지핀 아궁이로 불이 잘 들었는지 구들돌 위에 깐 골판지가 따뜻해지기 시작했다. 그러나 나는 현이의 몸 위에 검게 얹힌 아주 부드러운 연기 같은 것이 뭔지는 몰랐지만 그애에게 가까이 가서 그걸 떼어줄 수는 없을 것 같았다. 나는 혼자 마음속으로 생각했다.

언니야, 너 떠나려고 하는 줄 내 다 안다.

우리는 이불 속에 하반신을 넣고 모두 앉은 채로 끄덕끄덕 졸다가 잠들었다. 그날밤 현이는 죽었다. 몸이 너무 쇠약해진데다 한기를 배겨내지 못했던 것이다. 그러나 아버지 할머니 그리고 나 세 사람 누구도 정말 눈물 한방울 흘리지 않았다. 아버지가 그애를 옷가지와 비료포대 여러 장으로 둘둘 말아서 안고는 움집을 나서면서 눈을 사납게 부라렸다.

따라오지 말라!.........